2014/03/16

ぽかぽか春庭@アート散歩>横浜鎌倉洋館散歩(12)旧前田侯爵家鎌倉別邸と春の雪

三島由紀夫はこの旧前田侯爵家鎌倉別邸をモデルに『春の雪』冒頭部分の別荘場面を書き上げました。

「青葉に包まれた迂路を登りつくしたところに、別荘の大きな石組みの門があらわれる。王摩詰の詩の題をとって號した「終南別業」といふ字が門柱に刻まれている。この日本の「終南別業」は、一万坪に余る谷をそっくり占めていた。先代が建てた茅(かや)葺(ぶ)きの家は数年前に焼亡し、現侯爵はただちにそのあとへ和洋折衷の、十二の客室のある邸を建て、テラスから南へひらく庭全体を西洋風の庭園に改めた。」(『決定版三島由紀夫全集』13 新潮社 )

現在の石門には、何も書かれていませんでしたが。

王摩詰とは王維の別名です。王維と書けば多くの人が知っている漢詩人なのに、わざわざ字(あざな)のほうの王摩詰と書くところが、三島のペダンチシズム衒学趣味のかわいらしいところなのかもしれません。

漢学の素養ゼロの私、70年代に読んだとき、王摩詰という名も三島の創作かと思っていて、気にもしませんでした。

嘘をほんとうにみせ、創作にほんとうとうそを混ぜるのが小説のリアル。腕の見せどころ。別荘が名を持っていた、というのは事実。「終南別業」という別荘名であったというのは、三島の創作。そして「終南別業」は、王維が書いた詩からの引用。王維の名を出さずに、一般にはなじみのない王摩詰を持ち出す。嘘とほんとうの、ないまぜ具合が絶妙です。

鎌倉文学館の名称。最初の和館別邸は「聴涛山荘」で、焼失後に再建された洋館は「長楽山荘」と名付けられていたのであり、「終南別業」をここにもちだしたのは、三島の創作です。

三島の母平岡倭文重(しずえ)は、漢学者・橋健三の次女でした。母方祖父から漢学の手ほどきを受けたことがあったのか調べていませんが、戦前の教育を受けた三島の世代では、明治大正の露伴鴎外漱石ほどではなくとも、漢学の素養は十分身についていたでしょう。

「終南別業」という文字が別荘の石門に記されていたと想像したのは、どこからの思いつきだったのでしょうか。

橋健三は開成中学校の校長を務めていました。学校の校舎建設地を得るため、1921(大正10)年に前田利為侯爵に土地払い下げを願い出て、前田家の所有地を学園用地として格安で払い下げてもらうという懇意を得ました。そのあたりの関連で、三島も前田侯爵家の鎌倉別邸を知っていたのだと思います。

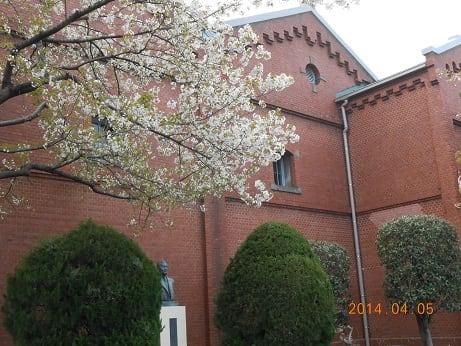

ベランダ

ベランダから鎌倉の海を見る

前田利為は、1942年、自軍制空範囲内での飛行機墜落によって死去。当初は事故による死亡により、殉職陣死とされたが、のちに「戦死」と認定されました。陣死の場合、相続税を払わねばならず、鎌倉別邸も手放すことになったのかもしれません。戦死認定により、駒場本邸、鎌倉別邸とも、前田家所有のままになりました。

戦後、この旧前田家鎌倉別邸を佐藤栄作が別荘として使用していた時期があり、近所に住む川端康成と昵懇の仲でした。川端康成の弟子三島由紀夫がともにこの長楽山荘を訪れたこともあったかもしれません。

佐藤栄作の他、デンマーク大使の別荘として利用されたこともあったそうです。

第1展示室の窓

北面の窓

1983(昭和58)年に第17代当主前田利建(まえだとしたつ 1908-1989)から鎌倉市に寄贈され、1985(昭和60))から鎌倉ゆかりの文人や芸術作品を展示し、一般公開されています。

照明

2月1日の鎌倉文学館の展示は「小津安二郎展」でした。小津と母堂の写真や、小津の愛用品が展示されていました。

小津のディレクターズチェア

2月1日は暖かい日で、鎌倉散歩もたのしいひとときでした。大仏さまのお参りもできたし、鎌倉市が指定建造物としてプレートを出している建物をいくつか見ることができました。四季折々に美しい姿を見せる鎌倉。花の季節にまた行きたいです。

あたたかかったので、ダウンジャケットを脱いでいました。

<おわり>