![]()

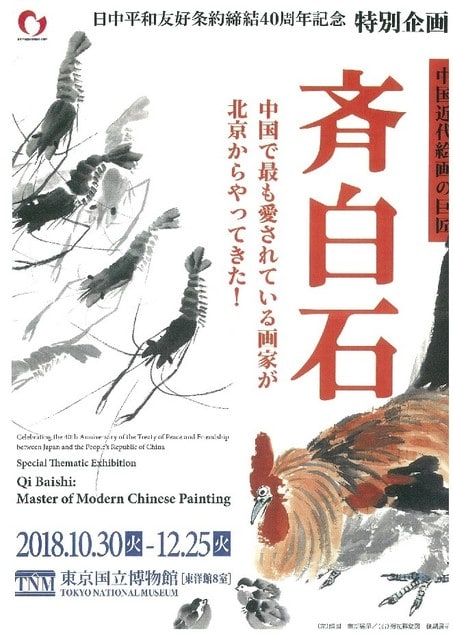

ムンク展チラシ(東京都美術館)

20190217

ぽかぽか春庭アート散歩>2018に見た絵拾遺(1)ムンク展in東京都美術館

東京都美術館で開催されたムンク展。会期は2018年2018年10月27日(土)~2019年1月20日(日)。最終日までの入場者は67万人。

ムンク展、混みあいました。1度め、2018年12月19日午後にはあまりの混雑でよく見ることができなかったので、2019年1月16日にもう一度東京都美術館に出向き、2度目の観覧。2度見たのは、どちらも第3水曜日、65歳以上は無料公開の日だったからです。タダで見ようとするからヒマなジジババ集まる日の観覧になるのであって、ちゃんとお金を出せば、ゆっくり見られる時間帯の日もあったでしょうに。でも、「無料で楽しむ東京シルバーライフ」というのが、私の方針。

1997年4月から6月に開催された世田谷美術館「ムンク展」は見ていませんが、2007年西洋美術館の「ムンク展」は見ています。

しかし、春庭アーカイブの中の2008年の総目次には「美術館徘徊この1年」という美術散歩について記録してあるのに、2007年は、前半が中国赴任日記で、後半の目次を見ても、ムンク展観覧の記録が残されていませんでした。ちゃんとメモしておかないと、何をどう見たのかわすれてしまう。

2007年に見た少女の絵「思春期」は、今回は展示されていませんでした。前回も今回も見たのは、「マドンナ」「接吻」「生命のダンス」ほか。有名どころも多かったし、初めて見る「星月夜」「マラーの死」など、今回展示された100点は、見ごたえのある絵が多かったです。

2018年12月の1度目の観覧は、ミサイルママとの「大人の遠足」の半日でしたから、絵を見ることよりも、ミサイルママとのおしゃべりが目的。東洋館のテラスで、見た絵についてしゃべったり、ご飯を食べながらミサイルママの熟年恋愛の進展やら私の貧乏ライフ報告をまじえてあれこれと。

1度目に見たときの、観覧者のお目当て「叫び」混みようは。

「最前列で見たい方は、こちらにならんでください」という列にならび、しばし列順をぐるぐると移動して、「叫び」の前を通過するのは5秒ほど。それ以上絵の前に立っていると、「立ち止まらずに、前へお進みください」と係官に叱られるので、ゆっくりは見ていられません。2列目以後の観覧は、たくさんの頭越しになり、背の低い私は、上部のオレンジ色の空だか雲だかの部分しか見えない。

2度目、仕事を終えて上野にむかい、4時くらいから1時間ほどささっと、前回見て「もう一度ゆっくり見たい絵」と、思っていた絵をチェック。5時半閉館の30分前、5時に入場締め切りとなってだれも入ってこなくなってからのひとまわりで、「叫び」もゆっくり見ることができました。

「ムンク展─共鳴する魂の叫び」に出品されたのは、5種類ある「叫び」のうち、オスロ市立ムンク美術館所蔵のテンペラ・油彩画です。ムンク自身の記録はないのですが、研究者の説によると1910年制作なんですと。

ムンクは、死後、ほとんどの作品をオスロ市に遺贈しており、今回の「叫び」も遺贈作品のひとつ。

ちなみに、他の「叫び」のうち、ノルウェー人実業家ペッター・オルセンが所蔵していたものが、2012年5月2日にニューヨークのサザビーズで競売にかけられた際、最終落札価格は96憶円だったそうです。世界の高額絵画のひとつとなりました。

(現在までの最高落札額作品は、ゴーギャンが1892年にタヒチで描いた「Nafea Faa Ipoipo(ナファエ・ファア・イポイポ いつ結婚するの360億円)

]

値段で鑑賞する春庭ほかの善男善女。オスロのムンク美術館の「叫び」も、競売にかけたとすれば100億円以上になるでしょうから、5秒間の鑑賞であっても、1秒20憶円と思えば、ありがたやありがたや。

ムンクの自画像も興味深い作品群でしたが、たいていの人は「叫び」以外の他の作品はささっと見て出口へ。

「叫び」を見て「これであの有名な絵を見た」と満足してしまう人多数。日本の中学校美術教科書には、たいてい「ミロのビーナス」「モナリザ」が掲載され、近現代彫刻ではロダンの「考える人」絵画ではゴッホとピカソとこのムンクの「叫び」が標準ラインナップになっています。美術の授業で「鑑賞教室」なんていうスライドを見せられた人々は、ほとんどがこの絵を知っている。

絵のポーズをとるだけでタイトルを当てられる作品「考える人」「モナリザ」の次に「叫び」でしょうね。耳に手を当てて口をあける顔面だけで、みな「叫び」と答えると思います。

今回展示されている「叫び」の展示には、ムンクの「作者のことば」が壁に展示されていました。混雑しているとき、私は絵の横の解説文は読まないのですが、2度目の観覧5時すぎでには人も少なかったので、ゆっくりムンク日記のことばを読みました。

この「画家による叫びの解説」は、いろんなところに引用されています。

ムンクは日記に「友達二人と道を歩いていた──太陽が沈もうとしていた──物憂い気分のようなものに襲われた。突然、空が血のように赤くなった──僕は立ち止まり、フェンスにもたれた。ひどく疲れていた──血のように、剣のように、燃えさかる雲──青く沈んだ港湾と街を見た──友達は歩き続けた──僕はそこに立ったまま、不安で身をすくませていた──ぞっとするような、果てしない叫びが自然を貫くのを感じていた」と書き残しました。

叫んでいるのは、画面手前の耳に手を当てている人じゃありません。この人は、自然が発する幻聴の叫びに不安を感じてぞっとして耳をふさいでいるのです。

エドヴァルド・ムンク(1863-1944)は、5歳の時に母・ラウラ・カトリーネを失い、14歳の時に姉・ソフィエを結核で亡くしました。許されてパリ留学したものの、26歳のとき経済的に頼っていた父クリスチャンが死去。父は、オスロの名家出身の医師で、エドヴァルドには理解があったそうですが、理解者を失い、経済的な支援も失ってしまいます。

エドヴァルドは、次々と家族を失ったことからか、婚約者トゥラ・ラーセンとの結婚を躊躇します。婚約者は婚約履行を求めてエドヴァルドに銃を向け、不運にもその銃が暴発。エドヴァルドは左手中指の先を失います。

不安の中の生活。戦争。エドヴァルドはアルコール依存症、神経症に悩み、入院することに。

そんな人生の中、死と生のはざまで、19世紀から20世紀の美術を代表するたくさんの絵が生まれました。

孤独に徹した生涯。家族のなかでは長命でしたが、自らの死もやはり悲劇的な運命のもとにありました。1943年12月のナチスドイツの爆撃により家がこわされ、真冬の寒風にさらされたあげく重い気管支炎にかかり、1944年1月に死去。

ムンクは死ぬ直前までひとり家にこもって絵を描き続け、遺言により、死後2万点もの絵がオスロ市に寄贈されました。

ゴッホのひまわりが明るい黄色で塗られていても、大きな花にどことなく不安と悲しみを感じてしまうのは、ひまわりが秋には枯れてしまうように、絵が完成したあと、いくばくもなくゴッホは自分に銃口を向けることを私たちが知っているからでしょうか。

同じように「物語」を通して絵を見ているからかもしれませんが、明るい黄色で描かれた「太陽」という絵、私には世に言われているように「ようやく不安から解放され、大学の壁を飾る壁画として明るくつよい光を描いた」とは思いませんでした。

「ムンクは、この太陽の光を自己の苦悩の消滅と自然との和解合一として描いたのである」「左右対称の構図。黄色の細い縞模様で描かれた太陽光は、海面や剥き出しの岩を照らし、反射している。空と海の境界には、水平な地平線が見える。神々しい太陽の光はあらゆる方向へ拡散し、空から海や大地を照らしている」、、、、そうなんでしょうか。

若者の集う大学の壁画ですから、明るい図柄と思いたい人は多いと思いますが、ムンクの絵、そう単純とは思えません。

たとえば、ムンクの精神病院の主治医ヤコブ・ジョンソンの肖像。

自分を治療してくれたジョンソン博士を的確に描写し、博士の威厳や医者として誠実な人柄も描き出しているかのように見えます。しかし、右側の足、よく見ると、ズボンの中に馬の脚とひづめが書き込まれているのです。これって、どんな意味?

精神的にどん底だったエドヴァルドが、ものすごくジョンソン博士に世話になりました。ふたたび絵を描くまでになったのも、ジョンソン博士のおかげとは思います。でも、その恩人が持つのは馬の脚。日本のことわざ通りなら「馬脚を表す」ですけれど。

精神病から救ってくれた恩人のジョンソン博士の肖像画の右足。靴にもみえるけれど、ひづめにも見えるように描かれていて、ズボンの脛は馬の脚にも見えます。これは、「私の目にそう見えた」というだけでなく、絵の隣に貼られている解説版にもそう書いてあるのです。

![]()

エドヴァルド・ムンクは、精神病院から退院後、親戚からの勧めで大学壁画公募に応募しました。そのとき提出した壁画の下絵が今回展示されていました。(壁画実物を見たい人は、ノルエーへ行き、オスロ大学でご覧ください。)

絵葉書は買いましたが、↓の絵はネットからの借り物画像です。実際の大学壁画の画像なのか、下絵画像なのかよくわかりませんが、だいたいこんな感じの太陽、ということが伝わりますかね。

ムンク「太陽」

![]()

「大学壁画の公募のなかから選ばれたことによって、ムンクは暗い抑圧的な絵から解放され、明るくなったのだ」と、評する人が多いです。

でもね、私はこの太陽の光線は「暗い時代から解放されて明るくなったムンク」という見方だけじゃないような気もします。

恩人の足が馬であるように、決して「社会を明るく照らす」ばかりの太陽ではなかったと思うのです。

生も死も、森羅万象を照らすのが太陽。この太陽の光線には、「光を受ける者の悲しみ」も含まれているんじゃないか、と私には見えたのです。太陽の光は、広がるにつれ寒色を帯びてくる。

たぶん、私自身の心理の反映なんでしょうね。

1回目のムンク鑑賞のあとのミサイルママとのおしゃべり。いよいよ今カレのジンさんとの仲が進展してきて、入籍→ミサイルママの現在の部屋に同居→新規募集の住宅抽選にあたったら、10月ごろ新住宅へ転居、という流れができたのですって。

結婚が決まって、めでたいことです。でも、いっしょに「大人の遠足」を楽しむ時間はますます減るんだろうなあ、という自分勝手な悲しみも。そうか、ムンクの太陽が悲しいのは、私にとっての太陽光線のひとつが、ちょっと光少なくなるかもしれないからなのか。

<つづく>